Entwicklungspolitik

I. Situation, Wandel, Herausforderung

Abschnitt drucken1. Die globale Situation

In der zweiten Dekade des 21. Jh. ist das internationale System durch widersprüchliche Tendenzen charakterisiert. Positive Entwicklungen stehen neben neuen Entwicklungsrisiken. Seit den 1990er Jahren hat die Armut abgenommen; Mittelschichten entstehen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Zahl der ärmsten Entwicklungsländer, der sogenannten LICs sinkt, die der Schwellenländer steigt. Die OECD-Länder verlieren in der Weltwirtschaft relativ an Bedeutung. Staaten- und regionaler Zerfall (Failed State), schwache Staaten, Gewalt, übersetzen sich in internationale Sicherheitsprobleme und Fluchtdynamiken. Globale und grenzüberschreitende Systemrisiken (Risiko) gewinnen an Bedeutung; internationale Finanzkrisen (Finanzmarktkrise), Grenzen des Erdsystems und Klimawandel sowie der Zerfall der MENA-Region sind Beispiele hierfür.

1.1 Armutsreduzierung und Aufstieg von Mittelschichten in Entwicklungs- und Schwellenländern

Nach dem Ende des Kalten Krieges hat sich die Situation in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern teilweise signifikant verbessert. Der Anteil der absolut armen Menschen an der Weltbevölkerung ist von gut 35 % auf etwa 15 % (2014) gesunken. In Afrika ist der Anteil der Ärmsten zwischen 1990 und 2012 von 57 % auf 43 % gefallen. Die Zahl der Menschen, die in Entwicklungs- und Schwellenländern leben und zu den globalen Mittelschichten zählen, weil sie über ein Einkommen zwischen 10–100 US-Dollar pro Kopf/Tag verfügen, ist von etwa 200 Mio. (1990) auf 800 Mio. (2009) gestiegen und wird 2020 bei etwa 2 Mrd. liegen; 2030 könnten es 3,5 Mrd. sein. 1990 lebten 80 % der globalen Mittelschichten in den OECD–Ländern, 20 % in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Bis 2030 wird sich dieses Verhältnis umgekehrt haben, 80 % von ihnen leben dann außerhalb der OECD, die meisten davon in Asien. Auch wenn ein Teil dieser neuen Mittelschichten weiterhin unter prekären Verhältnissen lebt, werden sich die Gewichte in der Weltwirtschaft in Richtung der Nicht-OECD-Länder (insb. Asien) verschoben haben. In diesem Prozess ist die Zahl der Länder mit niedrigem Einkommen (LICs), die zwischen 1995 und 2000 bei etwa 60 lag, bis 2015 auf ca. 30 Länder gesunken. Zugleich stieg die Zahl der Mitteleinkommensländer zwischen Ende der 1980er Jahre bis 2015 von etwa 70 auf 100. Etwa 65 % der weltweit ärmsten Menschen leben in diesen ökonomisch relativ dynamischen Ländern; 50 % der weltweit Ärmsten in China und Indien. Armutsbekämpfung hat hier bessere Erfolgsaussichten als z. B. in fragilen Staaten. Die E. kann sich in diesen Kontexten aus den klassischen Vorhaben der Armutsbekämpfung zurückziehen und auf andere Felder der Zusammenarbeit ausrichten, z. B. Aufbau sozialer Sicherungssysteme, Klimaschutz, Stärkung von rechtstaatlichen Institutionen. Im Kontext des sozio-ökonomischen Booms vieler Entwicklungsländer konnten seit Ende des Kalten Krieges beachtliche Fortschritte erreicht werden. E. leistete hierzu einen Beitrag. Doch ein Blick auf die Investitionen (Investition) in Entwicklungsländern zeigt, dass nationale Steueraufkommen und nationale Investitionen sowie private Finanzflüsse von finanziell größerer Bedeutung sind als alle Investitionen der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA). ODA spielt weiterhin eine wichtige Rolle in Feldern, in denen Privatinvestitionen ausbleiben, wie in der Grundbildung, dem Gesundheitswesen, also bei der Bereitstellung öffentlicher Güter. Zudem können ODA-Investitionen dazu beitragen, neue Entwicklungsrichtungen anzustoßen, z. B. durch die Unterstützung von erneuerbaren Energien.

1.2 Die Schattenseiten globaler Entwicklung: Staatenzerfall, Gewalt und Flucht

Trotz des Entwicklungsschubes blieben andere Entwicklungsprobleme ungelöst oder spitzten sich zu. In die ökonomische Boomphase von 1990–2015 fallen, trotz der insgesamt sinkenden Zahl bewaffneter Konflikte, auch langandauernde Kriege (Krieg), Gewaltausbrüche, Dynamiken des Gesellschaftszerfalls wie in Afghanistan, Somalia, Ruanda, Kongo oder erneute Gewaltausbrüche in bereits befriedeten Ländern wie Burundi und Mali. In den fragilen und ärmsten 45 Ländern der Welt leben etwa 30 % der ärmsten Menschen. Wo Armut und Gewalt die Lage bestimmen, ist es bes. schwierig, menschliche Entwicklung voranzubringen. Der derzeit zu beobachtende Zusammenbruch und Gewaltdynamiken in gleich mehreren Staaten (wie Libyen, Jemen, Syrien und dem Irak) sowie daraus resultierende Fluchtbewegungen innerhalb der Region, aber auch in Richtung Europa, gehören zu diesem Bild.

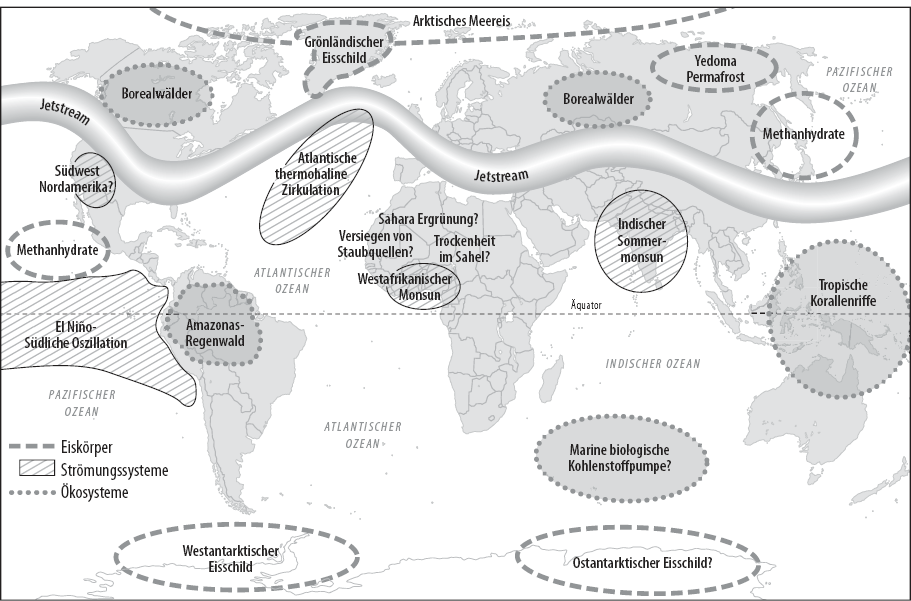

1.3 Globale Systemrisiken für nachhaltige Entwicklung: Weltwirtschaft und Erdsystem

Während in der Phase der beschleunigten Globalisierung nach dem Ende des Kalten Krieges Armut weltweit reduziert werden konnte, wird im Windschatten dieser Entwicklung immer deutlicher, dass das 21. Jh. das Zeitalter der „Global Commons“, der globalen Gemeinschaftsgüter und der globalen Interdependenzen wird. Die Zahl grenzüberschreitender Entwicklungsprobleme gewinnt immer stärker an Bedeutung. Die Finanzmarktkrise von 2008/9 hat verdeutlicht, dass eine globalisierte Ökonomie ohne wirksame globale Regelwerke nicht funktionieren kann. Global Economic Governance muss so ausgestaltet werden, dass sie für Stabilität sorgt, Entwicklungsländerinteressen berücksichtigt (z. B. Stärkung der Entwicklungsländer in internationalen Organisationen wie UNO, Weltbank, IWF, WTO) sowie soziale und ökologische Determinanten der Entwicklung unterstützt. Sie muss auch dazu beitragen, dass die Handlungsfähigkeit von Nationalstaaten nicht unterminiert wird (z. B. durch massive Steuervermeidung). Spätestens seit der Weltkonferenz für Entwicklung und Umwelt 1992 in Rio wächst zudem das Bewusstsein, dass die Wachstumsmuster der OECD-Länder nicht universalisierbar sind. Globale Umweltkrisen wären bei ähnlichen Wohlstandsmustern in den Schwellen- und Entwicklungsländern die Folge. Würden die etablierten Wachstums- und Konsummuster beibehalten, könnten im Verlauf des 21. Jh. Dynamiken des Erdsystemwandels mit unkalkulierbaren Risiken für die menschliche Zivilisation ausgelöst werden.

2. Der lange Weg zum Entwicklungsverständnis der Agenda 2030

2.1 Entwicklungskonzeptionen von den 1960er Jahren bis 2015

Der Entwicklungsbegriff wird in der E. dynamisch für einen Prozess, aber auch statisch für einen Zustand verwendet. Entwicklungsländer (developing countries) als Bezeichnung für Länder, die sich „in Entwicklung“ befinden, und Industrieländer (industrialized countries) für „entwickelte“ Länder (developed countries) definieren das bis heute vorherrschende Verständnis von Entwicklung als Aufholprozess der Entwicklungsländer ggü. den Industrieländern. In der Entwicklungstheorie wird der „Rückstand“ der Entwicklungsländer auf „endogene“ Ursachen, z. B. kulturelle, politische, soziale oder ökonomische Modernisierungsblockaden, schwache Institutionen (Institution), geographische oder klimatische Nachteile, aber auch auf „exogene“ Faktoren, wie Ungleichgewichte im Außenhandel, „abhängige“ Entwicklung oder Ausbeutung durch Imperialismus und Kolonialismus zurückgeführt. Als E. gelten im Allgemeinen alle politischen Aktivitäten zur Überwindung der Kluft zwischen Entwicklungs- und Industrieländern, im engeren Sinn aber die Planung und Steuerung von Maßnahmen finanzieller, technischer und personeller Unterstützung, die „Geberländer“ den Entwicklungsländern im Rahmen der E. zur Verfügung stellen, einschließlich solcher über multilaterale Organisationen und die EU. In Deutschland ist das 1961 gegründete BMZ für E. und Entwicklungszusammenarbeit (EZ) zuständig.

Die internationale Entwicklungsagenda wurde seit ihren Anfängen nach dem Zweiten Weltkrieg von dieser Grundvorstellung nachholender Entwicklung der Entwicklungsländer dominiert. Von der UNO proklamierte Entwicklungsdekaden spiegelten die jeweiligen strategischen Prioritäten wider. In der I. Dekade 1960 bis 1970 galt die Steigerung von wirtschaftlichem Wachstum als Hebel, gestützt auf wirtschaftstheoretische Ansätze, die Entwicklung mit Wirtschaftswachstum gleichsetzten. Mit der II. Dekade 1970 bis 1980 rückte die Sicherung des menschlichen Grundbedarfs (Nahrung, Bildung, Kleidung, Unterkunft, grundlegende Dienstleistungen etc.) als Schlüssel für eine breitenwirksamere Entwicklung in den Mittelpunkt, da der prognostizierte „trickle down“ des Wirtschaftswachstums auf benachteiligte Bevölkerungsgruppen ausgeblieben war. Keynesianische Wirtschaftspolitik (Keynesianismus) und das damit verbundene Verständnis von Staaten (Staat) als Motoren wirtschaftlicher und sozialer Modernisierung standen im Zentrum dieser Politik. Mit der Überschuldung vieler Entwicklungsländer im Zuge der Ölpreiskrisen 1973 und 1979 wurden in der III. Dekade 1980 bis 1990 umfassende makroökonomische Strukturanpassungsprogramme von Weltbank und IWF aufgelegt. Dieser Ansatz (Washington Consensus) machte die gesamte Wirtschaftspolitik eines Entwicklungslandes zum Reformprojekt. Einseitig wirtschaftsliberale Sanierungs- und Sparziele, die in der Praxis meist die sozial Schwachen zusätzlich belasteten, führten vielfach zu Unruhen – und in Entwicklungländern, Industrieländern, aber auch internationalen Organisationen zu wachsender Kritik an diesem Ansatz. Mit sogenannten Poverty Reduction Strategies, die Entschuldung und Finanzhilfen an ländereigene Programme der Entwicklungsländer zur Armutsbekämpfung knüpften und die die Stärkung von Institutionen zur Einbettung und als Grundlage von Marktprozessen betonten, steuerten Weltbank, IWF und die Geber ab Ende der 1990er Jahre um (Post Washington Consensus). Das Ende des Ost-West-Konfliktes eröffnete für die IV. Dekade in den 1990er Jahren neue Chancen für die Nord-Süd-Kooperation. Neben Wirtschaftsreformen wurden nun auch politische Rahmenbedingungen wie Regierungsführung (Good Governance, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit [ Rechtsstaat ]) und Menschenrechte als Bestimmungsfaktoren einbezogen.

In sogenannten Weltkonferenzen der UNO wurden von Entwicklungs- und Industrieländern gemeinsame Aktionsprogramme vereinbart, mit denen Fortschritte für verschiedene entwicklungswichtige Querschnittsbereiche erreicht werden sollten. Konferenzthemen wie Bildung, Umwelt, Menschenrechte, Sozialwesen, Frauenrechte, Ernährung und Bevölkerungspolitik reflektierten, was in den 1990er Jahren als Priorität verstanden wurde: die Förderung von menschlicher Entwicklung in Entwicklungsländern in einer ganzheitlichen Betrachtung, geprägt durch den ersten HDR des UNDP von 1990 und seinen HDI. Der HDI basiert auf Kennzahlen zur menschlichen Entwicklung und ergänzte die seit 1978 in Weltentwicklungsberichten von der Weltbank veröffentlichten sozio-ökonomischen Daten. Die Weltkonferenzen der 1990er Jahre und insb. der Umweltgipfel von Rio 1992 wurden als Anzeichen einer im Entstehen begriffenen Weltinnenpolitik interpretiert. Im Herbst 2000 verabschiedete die sogenannte Millenniumskonferenz der UNO die „Millenniumserklärung“, eine Willensbekundung aller Staaten zur Überwindung globaler Herausforderungen im neuen Jahrtausend. Das III. Kapitel (development and poverty eradication) griff wichtige Vereinbarungen wieder auf und lieferte den Grundstock für acht konkrete Ziele, die bis 2015 erreicht werden sollten: Bekämpfung von extremer Armut und Hunger, primäre Schulbildung weltweit, Geschlechtergleichberechtigung (&pfv;Gender) und Stärkung der Rolle der Frauen, Reduzierung der Kindersterblichkeit, Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Müttern, Bekämpfung von AIDS, Malaria u. a.n schweren Krankheiten, ökologische Nachhaltigkeit, globale Partnerschaft für Entwicklung. Die MDG erlangten eine bis dahin nicht gekannte Signalwirkung für die internationale entwicklungspolitische Agenda.

Auch zu Beginn des 21. Jh. wurde Entwicklung also vorrangig als Armutsbekämpfung in und Überwindung typischer Probleme von Entwicklungsländern verstanden. Obgleich selbst Urheber vieler globaler Probleme, werden Industrieländer noch nicht ernsthaft in die Pflicht genommen. Die MDG-Agenda ignorierte die im Verlauf der Weltkonferenzen der 1990er Jahre und insb. im Kontext des Rio-Gipfels 1992 formulierte Einsicht, dass ohne tiefgreifenden Wandel in Industrie- und Entwicklungsländern keine nachhaltige Entwicklung in einer global vernetzten Welt (Globalisierung) möglich sei.

„Entwicklungshilfe“ bzw. EZ und E. wurden von Beginn an aus unterschiedlichen Richtungen zu Recht auch kritisiert. Die oben angeführten Veränderungen seit den 1960er Jahren versuchen dem Rechnung zu tragen. Praktiker der EZ selbst haben immer wieder Fehllenkungen oder gar kontraproduktive Wirkungen beklagt (z. B. Brigitte Erler). Kritik kommt auch aus Entwicklungsländern selbst (z. B. James Shikwati, Damisa Moyo) mit dem Hinweis, die E. setze falsche Anreize und untergrabe Eigeninitiative und den Kampf gegen Korruption als wichtige Ursachen mangelnder Entwicklungserfolge. Kapitalismuskritiker (z. B. Dieter Senghaas, Eduardo Galeano, George Ayittey) sehen in E. dagegen „neokoloniale“ Instrumente imperialistischer Ausbeutung orientiert an den Eigeninteressen der Geberländer und damit eine Ursache für „ungleiche Entwicklung“ und Verhinderung der Teilhabe der Entwicklungsländer am Weltmarkt. Ohne Änderungen der globalen Rahmenbedingungen bzw. asymmetrischer Machtverhältnisse bei der Gestaltung der internationalen Ordnung bleibe E. im besten Fall internationale Sozialhilfe (z. B. Yosh Tandon, Thomas Pogge). Liberale Wirtschaftswissenschaftler lehnen das Konzept von E. als externen Eingriff in den Markt (z. B. Peter Thomas Bauer, William Russell Easterly) bzw. als Hemmnis für die Entstehung eines funktionierenden Staates in Entwicklungsländern (Angus Deaton) ab.

Andere halten eher die Überbetonung von Wirtschaftswachstum durch urban-industrielle statt ländlich-kleinbäuerlicher Entwicklung für falsch (z. B. Jeffrey Sachs). Von Kirchenseite schließlich wird die mangelnde Ausrichtung der E. auf den Menschen als Mittelpunkt der göttlichen Schöpfung und die Überbetonung des Ökonomisch-Technisch-Materiellen kritisiert.

Festzuhalten bleibt, dass weltweit nachhaltige Entwicklung als Ziel aller Länder und Querschnittsaufgabe aller Politikbereiche verstanden werden muss. Mit der Agenda 2030 werden erstmals alle Länder der Erde und alle Politikbereiche dafür in die Pflicht genommen.

2.2 Agenda 2030: Nachhaltige Entwicklung als universelles Zielsystem

Mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung hat die UNO-Generalversammlung im September 2015 einen neuen Zielrahmen von 17 sogenannten SDG (Nachhaltigkeitsziele) vereinbart, der die MDG ablöst und bis 2030 umgesetzt werden soll. Die Agenda gilt universal, für alle Länder und Politikbereiche. Sie ist transformativ, d. h. sie zielt auf die Änderung sozial und ökologisch nicht nachhaltiger Entwicklungsmodelle: Die Überwindung extremer Armut und ein Leben in Würde für alle Menschen sollen ohne fortgesetzte Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen und zunehmende soziale Spaltung erreicht werden, die Rechte und Chancen künftiger Generationen sind zu wahren.

Die Agenda 2030 manifestiert einen Paradigmenwechsel für das Verständnis von Entwicklung und E. Nachhaltige Entwicklung (Nachhaltigkeit) wird für alle Länder zur nationalen und internationalen Verpflichtung. Das etablierte Wohlfahrtskonzept der Industrieländer – längst auch das vieler Schwellenländer – gründet in hohem Maße auf Raubbau an natürlichen Ressourcen und sozialer Ungleichheit. Sein Vorbildcharakter wird auch in Industrieländern zunehmend in Frage gestellt. Global ist es nicht zukunftsfähig. Entwicklung wird nun als gemeinsamer Pfad aller Staaten der Erde interpretiert. Die internationale Gemeinschaft soll grundlegend umsteuern, sozial gerechter (Gerechtigkeit) und inklusiver (Inklusion) werden, ökologisch nachhaltiger und ressourceneffizienter wirtschaften, Konflikte gewaltfrei lösen und effektiver zusammenarbeiten, um globale Probleme wirksamer angehen und eine ausreichende Versorgung mit Globalen Öffentlichen Gütern sicherstellen zu können. In der Agenda wird diese ganzheitliche und globale Perspektive durch 5 P’s (people, planet, prosperity, peace, partnership) gebündelt. Sie stehen für die Einbeziehung aller Dimensionen globaler nachhaltiger Entwicklung als miteinander verzahnter Problem- und Handlungsfelder. Mit dem Ende des Konzeptes der „nachholenden Entwicklung“ als Programm zur Angleichung der Entwicklungsländer-Pfade an die Entwicklungsdynamiken der Industrieländer wird die Unterscheidung in Entwicklungs- und Industrieländer, Geber- und Nehmerstaaten, hinfällig (soll hier aber zur Abgrenzung beibehalten werden).

Die erstmals im Jahr 2002 vorgelegte deutsche nationale Nachhaltigkeitsstrategie wurde 2016 mit Bezug auf die 17 Ziele der Agenda 2030 überarbeitet, um das Leitprinzip der nachhaltigen Entwicklung in allen Politikbereichen konsequent sichtbar zu machen.

Die Agenda 2030 und die SDG haben zahlreiche Wurzeln: Einmal in den Ideen einer „Weltinnenpolitik“ (Global Governance), die bereits während der Weltkonferenzen der 1990er Jahre entwickelt wurden. Ebenso sind zu nennen die Konzepte eines „globalen Gemeinwesens“ (Carol Dalglish) oder der „Einen Welt“ (Nord-Süd-Kommission) bis hin zur Agenda 21 der UNO-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992. Früher Wegbereiter war der Club of Rome, der mit sogenannten Weltmodellen die Grenzen der Belastbarkeit der Erde für unterschiedliche Szenarien global zu simulieren versuchte. Ein deutscher Beitrag zu dieser umfassenderen Sicht auf globale Entwicklung ist die Interpretation von „Entwicklungspolitik als globaler Strukturpolitik“ (Messner 2007: 414). Die Agenda 2030 kann interpretiert werden als eine Art „Weltzukunftsvertrag“ für nachhaltige Entwicklung im 21. Jh. Schon 1995 verstand die Bundesregierung E. „als eine globale strukturpolitische Aufgabe“ (BMZ 1995: 47). 1998 findet der Ansatz erstmals Eingang in den Koalitionsvertrag für die 14. Legislaturperiode und wird in der Folge als „globale Zukunftssicherung“ oder „Baustein globaler Struktur- und Friedenspolitik“ (BMZ 2001: 60) bis hin zur „werte- und interessengeleiteten Zukunftspolitik auf Basis der Menschenrechte“ (BMZ 2013: 4) weiter entwickelt. In dieser Perspektive wird E. zu einer Dimension globaler Ordnungspolitik. Das BMZ versteht sich dabei heute als Ministerium für globale nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen mit dem Ziel, alle Akteure – Ressorts, Bevölkerung und organisierte Zivilgesellschaft, Religionsgemeinschaften, Länder, Kommunen, Wissenschaft und Privatwirtschaft – als Nachhaltigkeitspartner zu gewinnen und „die Globalisierung nachhaltig und gerecht für alle Menschen [zu] gestalten“ (Koalitionsvertrag 2013: 180 f.). Die Förderung nachhaltiger Entwicklung ist damit eine Gestaltungsaufgabe in vier politischen Arenen:

a) auf der multilateralen Ebene (z. B. im UN-Entwicklungssystem, in der Weltbank, den Regionalbanken); dort werden die Grundlagen der globalen Ordnung für das Miteinander der Staaten festgelegt und die internationalen Abkommen, Konzepte, Normen und Standards vereinbart, die die Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeit abstecken;

b) mit dem Instrumentarium der EZ, um die Entwicklungsländer bei der Umsetzung der SDG zu unterstützen;

c) in der Zusammenarbeit mit Schwellenländern, um regionale und globale Gemeinschaftsgüter (z. B. Sicherheit, Stabilisierung von Ökosystemen) zu schützen bzw. ausreichend für alle bereit zu stellen;

d) in der deutschen und europäischen Politik: hier tritt sie für eine international nachhaltige Ausgestaltung ein, denn so wie Nachhaltigkeitsprobleme anderswo auch für Zukunftschancen in Deutschland und Europa relevant sind (z. B. Staatenzerfall und Fluchtbewegungen), so erzeugen Nachhaltigkeitsmängel in den Industrieländern (wie Ressourcenverschwendung, fehlende Ressortkohärenz, Treibhausgasemissionen oder Finanzkrise [ Finanzmarktkrise ] von 2008) negative externe Effekte andernorts.

3. Religionen und Kirchen in der Entwicklungszusammenarbeit

Die Herausforderungen für nachhaltiges Zusammenleben auf dem Globus werfen Fragen nach dem Verhältnis von Interessen (Interesse) und Werten (Wert), Legalität und Legitimität auf.

Die Verständigung darüber, in was für einer Welt die Menschen leben möchten und an welchen Werten sie sich „zu Hause“ und weltweit orientieren, ist eine zentrale Dimension in der Debatte um nachhaltige Entwicklung (Nachhaltigkeit). Menschenrechte, Demokratie sowie eine sozial und ökologisch verantwortliche Marktwirtschaft (Soziale Marktwirtschaft) kennzeichnen hierbei den Ansatz deutscher E.

Vor diesem Hintergrund gerät das Potential der Religionen für nachhaltige Entwicklung in den Fokus der Aufmerksamkeit. 4 von 5 Menschen in Entwicklungsländern sagen, ihnen sei Religion sehr wichtig; zudem haben religiöse Führungspersonen und Organisationen einen hohen Stellenwert und genießen meist größeres Vertrauen als bspw. staatliche Institutionen. In Subsahara-Afrika erbringen religiöse Institutionen geschätzt über 50 % aller Leistungen im Bereich Bildung und Gesundheit. Einerseits gewinnen Konflikte an Bedeutung, deren Akteure wie Boko Haram oder der „Islamische Staat“ ihre Strategien religiös begründen. Wenn Religionen dabei nicht als „Brandursache“ zu werten sind, so können sie doch als „Brandbeschleuniger“ wirken. Andererseits gibt es von islamischen Gelehrten ebenso wie von anderen Religionen dezidierte Positionierungen zum Klimaschutz und zur Verteidigung der Menschenrechte. Die deutsche E. verfolgt das Anliegen, die positiven Anstöße und Beiträge von Religionen bei der Umsetzung der Agenda 2030 einzubeziehen. Der Öffentlichkeitscharakter von Religion und das Menschenrecht der Religionsfreiheit erfordern es, das Verhältnis von staatlicher E. und Religionen zu bestimmen. Für den christlichen Bereich in Deutschland gelten die Gründung von Misereor 1958 und die erste BfdW-Kampagne 1959 als Start der EZ der deutschen Kirchen und Freikirchen. 1962 reagierten die Kirchen mit der Gründung der Zentralstellen EZE bzw. KZE auf das Angebot der Bundesregierung, ihnen Steuergelder für entwicklungspolitische Vorhaben zur Verfügung zu stellen. Heute geschieht das in Form von sogenannten Globalbewilligungen, wonach Kirchen auf der Grundlage der Förderrichtlinien selbständig über den Mitteleinsatz entscheiden („programmatische Freiheit“). Dabei führen sie keine Projekte mit eigenem Personal vor Ort durch, sondern fördern im Sinne der „Hilfe zur Selbsthilfe“ die Selbstverantwortung ihrer Partnerorganisationen. EZ wird als gemeinsamer Lern- und Veränderungsprozess verstanden. Die Inlandsarbeit soll das Bewusstsein für den Zusammenhang des eigenen Lebensstils mit Armut und Unterentwicklung in anderen Ländern schärfen. Seit 2012 ist die EZ der Evangelischen Kirchen vereint im EWDE. Das evangelische Netzwerk ACT Alliance und die internationale Allianz von katholischen Entwicklungsorganisationen (CIDSE) sind weltweit mit die größten Bündnisse für humanitäre Arbeit und EZ. Das Zweite Vatikanische Konzil ruft 1965 in der Konzilskonstitution GS dazu auf, Macht und Verantwortung weltweit zu teilen. 1967 betont die Enzyklika „Populorum progressio“, Entwicklung sei nicht gleichbedeutend mit wirtschaftlichem Wachstum (Wirtschaftswachstum), vielmehr hänge Wachstum von sozialem Fortschritt ab, also von Menschenwürde und Frieden. 1968 treffen die katholischen Bischöfe auf ihrer Zweiten Generalversammlung in Medellin/Kolumbien eine „vorrangige Option für die Armen“. Armut und Unterdrückung werden aus der Perspektive der „Armgemachten“ analysiert und ihre Befreiung wird zum Ziel kirchlichen Handelns. Die gemeinsamen Grundüberzeugungen zwischen dem ÖRK und dem Vatikan führten 1968 zur Gründung von SODEPAX, dem gemeinsamen Ausschuss von ÖRK und Justitia et Pax. 1973 artikulierte die EKD ihr an Gerechtigkeit, Frieden, Partnerschaft und Strukturwandel orientiertes Verständnis von Entwicklung in der ersten Entwicklungsdenkschrift. Gleichzeitig kam es in Deutschland zur Gründung der GKKE. 1987 bestätigte die Enzyklika „Sollicitudo rei socialis“ die enge Verbindung von Entwicklung und Befreiung und das Konzept der eigenständigen Entwicklung. Auf protestantischer und orthodoxer Seite sprachen sich die Vollversammlungen des ÖRK bereits 1948 und 1954 im Rahmen des ethischen Leitkonzepts einer „Verantwortlichen Gesellschaft“ dafür aus, dass Afrika und Asien die Chancen der Industrialisierung durch Kapitaltransfer und technischen Fortschritt nutzen sollten. Mitte der 1960er Jahre kam es zur Kritik der Ansätze aufholender Entwicklung. Auf der Konferenz über Kirche und Gesellschaft in Genf 1966 waren erstmals die Teilnehmer aus dem Norden und Westen in der Minderheit und der Abschied vom Leitbild einer „Verantwortlichen Gesellschaft“ wurde eingeleitet.

1968 formulierte die Vollversammlung des ÖRK in Uppsala: „[…] jede wirksame Ausrichtung auf die Weltentwicklung erfordert radikale Veränderungen der Institutionen und Strukturen auf drei Ebenen: innerhalb der Entwicklungsländer, innerhalb der entwickelten Länder und in der internationalen Wirtschaft.“ (Stierle u. a. 1996: 232). Auf der Konferenz über Wissenschaft und Technologie für eine menschliche Entwicklung 1974 in Bukarest wurde das Leitbild einer „Just, Participatory and Sustainable Society“ formuliert, das seinerseits als Übergang zum Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung angesehen werden kann. Mit seiner Enzyklika „Laudato si’“ stellt Papst Franziskus 2015 den untrennbaren Zusammenhang von sozialer Armut und Umweltzerstörung heraus und versucht, im Sinne einer „integralen Ökologie“ auf die SDG-Debatte und die Klimadebatte Einfluss zu nehmen. Dafür müssten Fortschritt und Entwicklung im Einklang mit der Schöpfung definiert werden. Den Beitrag der EKD fasst aus Anlass des UNO-Gipfels 2015 in New York die Studie „… dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen“ (Kirchenamt der EKD 2015) zusammen. Ausgehend von einer ökumenischen „Theologie des Lebens“ werden Handlungsempfehlungen zu einer sozial-ökologischen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt.

Zwei zentrale Perspektiven konturieren die kirchlichen Stimmen weltweit im Vergleich zur säkularen Entwicklungs-Debatte: Zum einen die Frage nach dem Gewicht der people-centred/community based – Ansätze gegenüber dem Vertrauen in die Leistungsfähigkeit nationaler und internationaler Strukturen und Rechtsordnungen, zum anderen geht es um das Verhältnis institutionell ausdifferenzierter und professioneller Ansätze (z. B. der Staaten und öffentlicher Verwaltungen [ Verwaltung ]) gegenüber ganzheitlichen missionarisch-diakonischen Aufgaben der Gemeinden (Gemeinde).

4. Wichtige Herausforderungen der Entwicklungspolitik

Mit der Agenda 2030 hat sich die Weltgemeinschaft gemeinsame Ziele gesetzt. Die E. kann dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen. Dabei konzentriert sie sich auf Bereiche, bei denen Entwicklungs- und Schwellenländern eine bes. Rolle zukommt. Vier Handlungsfelder werden im Folgenden exemplarisch dargestellt.

4.1 Beispiel Ressourcen- und Klimaschutz

Ressourcenschutz und Entwicklung bedingen sich gegenseitig. Ressourcenausbeutung und Umweltverschmutzung führen langfristig dazu, Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Fortschritt zu untergraben. Globaler Umweltwandel bedroht insb. die ärmsten und verwundbarsten Menschen in der Weltgesellschaft, oft Frauen und Kinder. So leiden die Menschen in den schnell wachsenden Städten an der hohen Luftverschmutzung. Der Klimawandel führt zu Umweltkrisen, beeinträchtigt die wirtschaftliche Produktivität und reduziert landwirtschaftliche Potenziale. Dagegen eröffnen „saubere“ Technologien neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Chancen. Dazu trägt bei, dass Länder wie Deutschland, aber auch China bereits massiv in grüne Technologien investieren und damit die Kosten schnell sinken. Für arme Länder ist aber die Entscheidung zugunsten eines „sauberen“ Entwicklungsweges meist nicht leicht: „Saubere“ Technologien sind z. T. noch mit höheren Anfangsinvestitionen verbunden; häufig zahlt sich Umweltschutz erst mittel- und längerfristig aus; und auch das nötige Knowhow und die Kapazität zur Entwicklung umweltverträglicher Entwicklungskonzepte und Institutionen sind in vielen armen Ländern nicht vorhanden. Wenn Entwicklungsländer Wohlfahrtszuwächse erzielten, indem sie den „schmutzigen“ Entwicklungspfaden der Industrieländer oder auch Chinas folgten, wären nur schwer beherrschbare globale Umweltkrisen die Folge. Hinzu kommt, dass Umweltkrisen, insb. in armen Ländern, vielen Menschen die Lebensgrundlage entziehen; Konflikte um Ressourcen, Flucht (Flucht und Vertreibung) und Migration sind die Folge. Auf dem Klimagipfel in Paris 2015 ist es zum ersten Mal gelungen, ein universelles Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung zu verabschieden, in dem alle Staaten Treibhausgasreduzierungen zugestimmt haben, um globale Temperaturerhöhungen von über 1,5–2 Grad Celsius zu vermeiden. Die Klimafinanzierung soll zugunsten einer globalen Transformation zu einer emissionsneutralen Entwicklung weiter ausgebaut werden. Auf dieser Grundlage kann die E. komplementär auf den oben genannten Ebenen ansetzen, um eine klima- und ressourcenfreundliche Entwicklung weltweit zu fördern: Durch Maßnahmen der EZ in den Entwicklungsländern werden diese zum einen dabei unterstützt, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen (z. B. besser an Gefahren von Überflutungen) und zum anderen dabei, ressourcen- und klimaverträgliche Entwicklungspfade einzuschlagen. Idealiter sollten dabei Umweltschutz und Armutsbekämpfung Hand in Hand gehen („co-benefit“–Bereiche), z. B. durch die Förderung von erneuerbaren Energieträgern oder den Aufbau öffentlicher Transportsysteme. Komplementär setzt sich die E. dafür ein, dass die Interessen der Entwicklungsländer in internationale Verhandlungen eingebracht und in den Regelwerken berücksichtigt werden. Dies bedeutet z. B., dass die bes. Situation armer Länder bei der Festlegung von Klimaschutzverpflichtungen berücksichtigt und ihnen Unterstützung bei deren Umsetzung zugesagt wird. Um internationale Regelwerke Entwicklungsländer-freundlich (mit) zu gestalten, ist es wichtig, die Herausforderungen, die sich in Entwicklungsländern und Schwellenländern stellen, möglichst gut zu kennen und hierzu kontinuierlich Dialog mit Entwicklungsländern zu führen. Parallel wirkt die E. auf andere Politikfelder ein. Dies betrifft z. B. die Handelspolitik (Abbau von Exportsubventionen in Industrieländern; Marktzugang für nachhaltige Produkte aus Entwicklungsländern; Förderung des Exports von Umwelttechnologien und Verhinderung des Exports umweltschädlicher Technologien in Entwicklungsländern; Handelsabkommen, die es den Entwicklungsländern erlauben, Steuern [ Steuer ] auf den Export von natürlichen Ressourcen zu erheben), die Fiskalpolitik (Einforderung von CO2 – Steuern), die Forschungspolitik (Förderung von – an die Bedingungen von armen Ländern angepassten – Umwelttechnologien), die Fischereipolitik oder Investitionsabkommen. Hierbei arbeitet die E. auch mit der Privatwirtschaft zusammen.

4.2 Beispiel Wirtschaftliche Zusammenarbeit in globalen Lieferketten

Ein Großteil des globalen Handels und der Auslandsinvestitionen erfolgt innerhalb von internationalen Lieferketten. Der wirtschaftliche Erfolg von Entwicklungsländern hängt deshalb davon ab, ob es ihnen gelingt, sich in diese Lieferketten zu integrieren. Auch Nachhaltigkeit– national und global – ist eng mit diesen internationalen Produktions- und Handelsnetzwerken verbunden. D. i. z. B. durch Unfälle in Textilfabriken in Bangladesch, aber auch durch Einsatz hochgiftiger Chemikalien in Landwirtschaft (Land- und Forstwirtschaft) und Bekleidungsindustrie deutlich geworden. Solche Probleme können nur im Rahmen internationaler Zusammenarbeit angegangen werden: Produktionsentscheidungen der multinationalen Konzerne (Konzern), aber auch Konsumentscheidungen jedes Einzelnen haben weltweite Bedeutung – wirtschaftlich, sozial und ökologisch. Regierungen, Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft und internationale Organisationen müssen eng zusammen arbeiten, um globale Lieferketten nachhaltig auszugestalten. E. kann die Entwicklungsländer dabei unterstützen, Umwelt- und Sozialstandards anzuheben und deren Implementierung zu stärken – u. a. durch Ausbildungsmaßnahmen und Verbesserung der Gesetzgebung, z. B. über Programme der ILO. Dabei wird angestrebt, dass sich gleichzeitig die Produktionsabläufe verbessern und davon die Unternehmen und die Beschäftigten durch höhere Einkommen profitieren. Auf internationaler Ebene wirkt E. darauf hin, Menschenrechte, Kernarbeitsnormen, einschließlich freier Gewerkschaften, und Umweltschutz z. B. in UNO-Abkommen zu stärken. In Deutschland und Europa setzt sich die E. gemeinsam mit Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft für die Umsetzung von Menschenrechten, Umwelt- und Sozialstandards entlang der Lieferketten ein, z. B. im Rahmen des deutschen Bündnisses für nachhaltige Textilien. Die E. arbeitet mit Unternehmen zusammen, damit diese Lieferketten transparenter gestalten. Mit der deutschen und europäischen Zivilgesellschaft wird darauf hin gearbeitet, dass Konsumenten verantwortungsbewusst handeln. Auch der Staat kann im Rahmen der öffentlichen Beschaffung Einfluss auf das Angebot nachhaltiger Produkte nehmen.

4.3 Beispiel Ungleichheit und Chancengerechtigkeit

Weltweit ist die Ungleichheit in den letzten Jahrzehnten in Gesellschaften angestiegen. Die Weltbank zeigt, dass wirksame Armutsbekämpfung ohne die Reduzierung sozialer und ökonomischer Ungleichheit („shared prosperity“) nicht gelingen kann. Außerdem kann eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung i. d. R. nicht über längere Zeit aufrechterhalten werden, wenn sie nicht auch breiteren Schichten der Bevölkerung zugutekommt. Aber auch gesellschaftspolitisch wäre die Rückführung von Ungleichheit wünschenswert: Eine breite Mittelschicht ist für eine demokratische Entwicklung ganz entscheidend. Umgekehrt sind Gesellschaften mit einem hohen Maß an Ungleichheit in Einkommen und Chancen, z. B. in der Form von hoher Jugendarbeitslosigkeit, anfälliger für Instabilität und weisen gravierende gesellschaftliche Probleme auf. Diese Konflikte können wiederum zu Flucht und Migration beitragen. E. unterstützt Entwicklungsländer darin, dass Wirtschaftswachstum auch weiten Bevölkerungsteilen zugutekommt. Dabei geht es um konkrete Projekte, aber v. a. auch um die Unterstützung von Wirtschaftsreformen. Dazu zählen bspw. die Schaffung von effizienten und gerechten Steuersystemen, die Verbesserung der Vertragsgestaltung mit Bergbauunternehmen und die Streichung von Erdöl- bzw. Energiesubventionen, von denen nach Berechnungen der Weltbank die reichsten 20 % der Haushalte (in LICs und MICs) sechs Mal mehr profitieren als die ärmsten 20 % der Bevölkerung. Bei der Unterstützung von solchen Reformbemühungen arbeitet die deutsche E. i. d. R. mit multilateralen Partnern wie der Weltbank zusammen. Das Beispiel der Steuerhinterziehung zeigt darüber hinaus, dass gerade auch Veränderungen in Industrieländern zentral sind, um Ungleichheit in Entwicklungsländern zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund setzt sich die deutsche E. dafür ein, dass in Deutschland u. a.n Industrieländern die Steuerkooperation mit Entwicklungsländern verbessert wird.

4.4 Beispiel: Förderung von Migration, Bekämpfung von Fluchtursachen

Entwicklungspolitisch wird zwischen Flucht und Migration unterschieden. Neben akuten Fluchtursachen, wie Menschenrechtsverletzungen und Gewaltsituationen in Bürgerkriegen (Bürgerkrieg), gibt es strukturelle Fluchtursachen wie Perspektiv- und Chancenlosigkeit, Ernährungsunsicherheit, Ressourcenknappheit, Armut, Ungleichheit, Unfreiheit, Korruption oder Umweltzerstörung. Menschen, die vor Verfolgung fliehen, haben als Flüchtlinge i. S. d. Genfer Flüchtlingskonvention einen völkerrechtlichen Anspruch auf Schutz. Die Aufnahme von Migranten hingegen ist eine nationale Entscheidung. Empirische Forschung zeigt, dass freiwillige Migration ein Motor von Entwicklung sein kann. 2015 überwiesen 250 Mio. Migranten aus Entwicklungsländern, die in Industrie- und Schwellenländern beschäftigt waren, 441 Mrd. US-Dollar an ihre Familien zu Hause. Damit ist der Ressourcenfluss aus sogenannten Rücküberweisungen (remittances) in die Entwicklungsländer über drei Mal größer als die gesamte ODA. Auf multilateraler Ebene erfordern die Aufgaben, Flüchtenden zu helfen und Fluchtursachen zu bekämpfen, die Kooperation der internationalen Gemeinschaft in multilateralen Organisationen wie Weltbank oder UNO (im Besonderen UNICEF, WFP und UNHCR). Um Lebensperspektiven – v. a. und gerade in Entwicklungsländern, da mehr als 80 % der Geflohenen Schutz in Entwicklungsländern finden, zu schaffen, bedarf es des kohärenten Zusammenspiels von E.-, Außen-, Innen-, Sicherheits-, Klima- und Wirtschaftspolitik. Hauptaufgabe der E. in den Herkunftsländern ist es, strukturelle Fluchtursachen zu bekämpfen, zur unmittelbaren und langfristigen Verbesserung der Lebensperspektiven von Menschen beizutragen und damit akuten Fluchtursachen vorzubeugen. Zu den zentralen entwicklungspolitischen Arbeitsbereichen zählen der Abbau von Governance-Defiziten, faire Handelsbedingungen, die Förderung von Arbeit und Ausbildung, Rechtsstaatlichkeit (Rechtsstaat), Teilhabe (Partizipation) und Sicherung von Landrechten, Konfliktprävention, Schutz von Minderheiten, Förderung von Friedensarbeit und Reintegration.

Die deutsche Politik kann mit ihren bilateralen Maßnahmen, ihrer Kooperation in multilateralen Organisationen und in Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren wie Stiftungen (Stiftung), Kirchen und privaten Trägern im Bereich Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung eigene Akzente setzen.

4.5 Ausblick

Um die globalen Herausforderungen auf dem Weg zu einer weltweit nachhaltigen Entwicklung zu meistern und die weltweite Armut zu bekämpfen, bedarf es einer globalen Kooperationskultur und eines wirksamen globalen Ordnungsrahmens, der die verschiedenen Interessen von Entwicklungs- und Industrieländern zusammenführt. Die E. kann hierzu beitragen. Dabei ist erstens die Stärkung des Netzes der multilateralen Institutionen und auch der EU wichtig, in denen die Grundlagen und Leitbilder für grenzüberschreitende Kooperation entstehen. Zweitens sind dichtere Netzwerke zwischen Gesellschaften, z. B. zwischen Städten, Hochschulen, Religionsvertretern, Kulturschaffenden die Grundlage für die Herausbildung einer globalen Kooperationskultur. Drittens kann die Agenda 2030 nur Erfolg haben, wenn in Deutschland und in der EU sowohl die E. als auch die Außen- und Sicherheitspolitik u. a. außenorientierte Politiken sowie nationale Politiken am Gesamtkonzept einer Neuen Globalen Partnerschaft ausgerichtet werden und sich neben dem Umsteuern in jedem Land der Erde jeder Einzelne den Herausforderungen der Umsetzung der Agenda 2030 stellt.

Literatur

A. Deaton: Der große Aufbruch. Von Armut und Wohlstand der Nationen • BMZ (Hg.): Religionen als Partner in der Entwicklungszusammenarbeit, 2016 • BMZ (Hg.): Voices from Religions on Sustainable Development, 2016 • A. Hasenclever: Zwischen Himmel und Hölle. Überlegungen zur Politisierung von Religionen in bewaffneten Konflikten, in: F. Enns/W. Weiße (Hg.) Gewaltfreiheit und Gewalt in den Religionen, Bd. 9, 2016, 53–74 • D. Messner/S. Weinlich (Hg.): Global cooperation and the human factor in international relations, 2016 • B. Milanovic: Global Inequality, 2016 • I. Scholz u. a.: Towards a „Sustainable Development Union“: Why the EU Must Do More to implement the 2030 Agenda, 2016 • A. Atkinson: Inequality. What can be done?, 2015 • BMZ (Hg.): Der neue Zukunftsvertrag für die Welt. Die 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung, 2015 • C. Brandi/D. Messner: Was folgt auf die Millenniums-Entwicklungsziele?, in: ZPol 24/4 (2015), 513–524 • Kirchenamt der EKD (Hg.): „… dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen“. Ein Beitrag zur Debatte über neue Leitbilder für eine zukunftsfähige Entwicklung, 2015 • H. Köhler: Partnership Reloaded: How the 2030 Agenda could transform Africa’s relationship with the industrialized world, in: H. Köhler (Hg.): Perspectives, 2015, 3–9 • M. Loewe/N. Rippin (Hg.): Translating an ambitious vision into global transformation: the 2030 agenda for sustainable development, 2015 • OECD (Hg.): Measuring and Monitoring BEPS, Action 11: 2015 Final Report, 2015 • SDSN (Hg.): Financing Sustainable Development: Implementing the SDGs through Effective Investment Strategies and Partnerships, 2015 • The World Bank (Hg.): International Migration at All-Time High, 2015 • C. Lakner/M. Negre/E. B. Prydz: Twinning the goals: how can promoting shared prosperity help to reduce global poverty?, 2014 • J. D. Ostry/A. Berg/Ch. G. Tsangarides: Redistribution, Inequality, and Growth, 2014 • UNHCR (Hg.): Global Report, 2014 • WBGU (Hg.): Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014 • BMZ (Hg.): 14. Entwicklungspolitischer Bericht der Bundesregierung, 2013 • The World Bank (Hg.): Inclusive green growth, 2012 • B. Jones/M. Juul Petersen: Instrumentalist, narrow, normative? Reviewing recent work on religion and development, in: Third World Quarterly 32/7 (2011), 1291–1306 • D. Messner: Regions in the World Economic Triangle, in: J. Ahrens/R. Caspers/J. Weingarth (Hg.): Good Governance in the 21st</sub> Century, 2011, 271–303 • UNEP (Hg.): Towards a green economy, 2011 • WBGU (Hg.): Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation, 2011 • J. Rockström u. a.: A safe operating Space for Humanity, in: Nature 461 (2009), 472–475 • T. M. Lenton u. a.: Tipping Elements in the Earth’s Climate System, in: PNAS 105/6 (2008), 1786–1793 • N. Serra/J. E. Stiglitz: The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance, 2008 • S. Yusuf: Development economics through the decades, 2008 • D. Messner: Entwicklungspolitik als globale Strukturpolitik, in: T. Jäger/A. Höse/K. Oppermann (Hg.): Deutsche Außenpolitik: Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen, 2007, 393–422 • E. S. Reinert: How Rich Countries Got Rich … And Why Poor Countries Stay Poor, 2007 • C. L. Dalglish: From globalization to the ‚global village‘, in: Global Change, Peace and Security 18/2 (2006), 115–121 • D. Messner/F. Nuscheler: Das Konzept Global Governance. Stand und Perspektiven, in: D. Senghaas (Hg.): Global Governance für Frieden und Entwicklung, 2006, 18–81 • H. Schmitz: Local Enterprises in the Global Economy: Issues of Governance and Upgrading, 2004 • D. Messner/K. Eßer/J. Meyer-Stamer: Competitividad Sistémica y desarrollo, in: R. Thiel (Hg.): Teorías del Desarrollo, Nuevos Enfoques y problemas, 2002, 142–154 • D. Messner/P. Kennedy/F. Nuscheler: Global Trends and Global Governance, 2002 • BMZ (Hg.): Elfter Bericht zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung, 2001 • T. Fues/B. I. Hamm: Die Weltkonferenzen der 1990er Jahre: Baustellen für Global Governance, 2001 • W. Stierle: Chancen einer ökumenischen Wirtschaftsethik, 2001 • D. Messner: Globalisierung, Global Governance und Perspektiven der Entwicklungszusammenarbeit, in: F. Nuscheler (Hg.): Entwicklung und Frieden im 21. Jahrhundert, 2000, 267–294 • D. Narayan u. a.: Voices of the Poor. World Bank Publications, 2000 • WBGU (Hg.): Welt im Wandel. Strategien zur Bewältigung globaler Umweltrisiken, 1998 • S. Mehrota/R. Jolly (Hg.): Development with a Human Face: Experiences in Social Achievement and Economic Growth, 1997 • O. R. Young (Hg.): Global Governance: Drawing Insights from the Environmental Experience, 1997 • CEPAL (Hg.): Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria del desarollo de América Latina y el Caribe en los ãnos noventa, 1996 • K. Eßer u. a.: Systemic Competitiveness: A New Challenge for Firms and Governments, in: CEPAL Review 59 (1996), 39–54 • W. Stierle/D. Werner/M. Heider (Hg.): Ethik für das Leben, 1996 • BMZ (Hg.): Zehnter Bericht zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung, 1995 • The Commission on Global Governance (Hg.): Our Global Neighborhood, 1995 • K. Eßer u. a.: International Competitiveness in Latin America and East Asia, 1993 • Bericht der Nord-Süd-Kommission: Das Überleben sichern. Gemeinsame Interessen der Industrie- und Entwicklungsländer, 1980 • D. Meadows u. a.: The Limits to Growth, 1972.

Empfohlene Zitierweise

F. Beimdiek, D. Messner, W. Stierle, J. Zattler: Entwicklungspolitik, I. Situation, Wandel, Herausforderung, Version 08.06.2022, 09:10 Uhr, in: Staatslexikon8 online, URL: https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Entwicklungspolitik (abgerufen: 09.05.2025)

II. Sozialethische Dimensionen

Abschnitt druckenEs gibt eine Vielfalt von Ansätzen, die Ziele der E. sozialethisch grundzulegen. Dies gilt auch für die Entwicklungshilfe bzw. -zusammenarbeit (EZ). Solche Ziele sind als Wertprämissen auch in allen Entwicklungstheorien enthalten, die vielfältige ideengeschichtliche Wurzeln haben und zugleich in enger Beziehung zur politischen Realität stehen. Viele Autoren beziehen sich gegenwärtig auf (globale) Gerechtigkeitstheorien und den Ansatz von Amartya Kumar Sen (Capability Approach). Dies spiegelt sich in einer breiten und sehr vielfältigen Diskussion wider, die sich z. B. in den Zeitschriften „Journal of Global Ethics“ und „Journal of Human Development and Capabilities“ gut verfolgen lässt.

All diese Ansätze leisten wichtige Beiträge zu einer Entwicklungsethik. Sie werden jedoch nur bedingt einer Reihe von Postulaten gerecht, die angesichts neuer Herausforderungen wichtig sind:

a) Jede Entwicklungsethik muss sowohl das Prinzip der Universalität (Universalismus) wie das der Partikularität (Partikularismus) und damit der Pluralität (Pluralismus) berücksichtigen.

b) Ihre Grundziele müssen global ausgerichtet sein, d. h. sie müssen die Entwicklung in den Industrieländern ebenso im Blick haben wie die in den Entwicklungsländern.

c) Dies muss auch künftige Generationen einschließen (Prinzip Nachhaltigkeit).

d) Die Begründung einer solchen Ethik sollte interkulturell zugänglich und vermittelbar sein.

e) Eine rein theoretische Begründung reicht nicht aus. Die Entwicklungsziele müssen auch faktisch in ganz unterschiedlichen Kontexten akzeptiert sein.

f) Eine solche Ethik sollte eine Grundlage sein sowohl für nationale (regionale, lokale) Entwicklungsprozesse wie für weltweite solidarische Zusammenarbeit (Solidarität).

1. Erfahrung von Leid als normativ-heuristischer Ausgangspunkt

Als Ansatz bietet sich die Verletzbarkeit des Menschen als einer anthropologischen Wurzel von Moralität (Moral) an. Konkret sind dies gemeinsame menschliche Erfahrungen von Leid und Ungerechtigkeit. Leid ist dabei in einem ganzheitlichen Sinn zu verstehen, d. h. es hat vielfältige Dimensionen. Immer aber handelt es sich um menschliche Grunderfahrungen, die relativ kulturunabhängig sind und nirgends einfach hingenommen werden, sondern aus sich selbst heraus (vor jeder Reflexion) nach ihrer Überwindung schreien oder zumindest eine plausible Erklärung verlangen. In solchen negativen Erfahrungen wird somit dialektisch sichtbar, was anzustreben ist. Es gehört also zu den Merkmalen des Leides, dass es einen normativen Appell enthält.

Ein weiteres Merkmal der Leiderfahrung ist ihre intersubjektive Vermittelbarkeit. Menschen teilen offensichtlich die Fähigkeit, am Leid anderer Menschen teilzuhaben und mit ihnen „mitzuleiden“, ja sie können sich dieser spontanen Reaktion fast nicht entziehen, wenn sie direkt mit solchem Leid konfrontiert sind. Auch dieses Mit-Leiden (compassion) ist primär eine Erfahrung, die in eigenen ähnlichen Leiderfahrungen wie in der Fähigkeit zur Empathie gründet. Der Appell des „So nicht!“ des Leides richtet sich also auch an jene, die nur mit-leiden. Damit ist jedoch noch nichts über die tatsächliche Bereitschaft zum Helfen gesagt.

Die Ablehnung von Leid ist zunächst nur so etwas wie eine moralische Intuition, die genau darum interkulturell gut vermittelbar ist und hohe Motivationskraft hat. Zu ihrer ethischen Begründung bedarf sie der Reflexion und der Übernahme von Verantwortung. Moralische Intuitionen sind aber nicht einfach individuelle Gefühle, sondern sie enthalten moralische Urteile in vielfältiger kultureller Ausprägung. Insofern besteht zwischen sittlicher Intuition und moralischem Urteil ein „reflexives Gleichgewicht“ (Fischer 2000): „Sittliche Intuitionen unterliegen der ständigen Prüfung durch die moralische Reflexion, sind durch diese geformt und nur deshalb orientierend im Hinblick auf das Gute oder Richtige“ (Fischer 2000: 255). Wenn nun die intuitive Ablehnung von Leid in ganz unterschiedlichen Kulturen grundsätzlich gleich ist, so verweist dies auf die Universalität (Universalismus) dieser moralischen Urteile. Dabei ist es sinnvoll, zwischen einer „dünnen Moral“ universal konsensfähiger Grundstandards (moralischer Minimalismus) und einer „dichten Moral“ (moralischer Maximalismus) kulturell bedingter, partikularer Ausgestaltungen zu unterscheiden. Aus dieser Sicht ist die moralische Intuition „dichte Moral“, die aber stets einen Kern universaler „dünner Moral“ enthält.

2. Entwicklung als Befreiung von menschlichem Leid

Von diesem Ansatz her ist es vorrangiges Ziel jeglicher E., menschliches Leid in all seinen Formen und Dimensionen zu überwinden bzw. zumindest so weit als möglich in Grenzen zu halten. Von diesem ganzheitlichen Entwicklungsverständnis her sind alle weiteren Entwicklungsziele zu entfalten und zu begründen. Zugleich bietet es ein Grundkriterium, an dem sich alle E. messen lassen muss.

Entwicklung muss also von all dem ausgehen, worunter Menschen leiden, sei es physisches oder nichtphysisches Leid. Offensichtliche Formen sind Hunger, Krankheit, Armut, Unterdrückung oder Folter. Menschen leiden aber auch und oft sogar bes. dann, wenn man sie lediglich als Objekte der E. behandelt, wenn man sie ihrer soziokulturellen Identität beraubt, oder auch umgekehrt, wenn man sie gegen ihren Willen dem Joch inhumaner Traditionen unterworfen hält. Leid kann also vielfältige Ursachen haben. Um auch diese eher verborgenen Dimensionen zu erfassen, braucht es, zumal wenn man aus einem fremden Kulturkreis kommt, eine gute Kenntnis der jeweiligen Lebensumstände und viel Einfühlungsvermögen.

Die Verpflichtung zur E. lässt sich aus der menschlichen Fähigkeit zum Mit-Leiden bzw. der darin enthaltenen Aufforderung zu solidarischem Handeln ableiten. Sie kann unterschiedliche Formen annehmen, je nachdem, ob es sich um unvermeidbares (z. B. bestimmte Krankheiten) oder überwindbares Leid handelt und welche Handlungsoptionen bestehen. Wer leidet, muss und wird in aller Regel versuchen, sich selbst zu helfen. Da der einzelne damit jedoch häufig überfordert ist, richtet sich dieser Appell auch an die „Zuschauer“. Dies gilt zunächst für die unmittelbare Umgebung, dann aber auch für die verschiedenen gesellschaftlichen Akteure, angefangen von der Zivilgesellschaft und der kommunalen Ebene bis hin zum Staat, der Rahmenbedingungen schaffen muss, um vermeidbares Leid zu überwinden (Good Governance). Insofern sind die Pflicht zur Solidarität und ihre konkreten Formen immer auch abhängig von der Reichweite von Mit-Leiden und der Fähigkeit zu effektiver Hilfe (Prinzip der Subsidiarität).

3. Ethische Implikationen und Handlungsorientierungen

Dieses Entwicklungsverständnis impliziert eine Anthropologie, in deren Zentrum der konkrete Mensch mit seinen vielfältigen Leiden steht. Es vermeidet damit die Gefahr einer anthropologischen Abstraktion, die den Menschen losgelöst von seinem gesellschaftlichen Kontext sieht. Daraus ergibt sich als grundlegender ethischer Imperativ: Mittelpunkt und Ziel aller Entwicklung muss der Mensch sein, der darum keinen anderen Interessen geopfert werden darf.

Dieser Maßstab verbietet es, Entwicklungsziele mit Mitteln zu verfolgen, die ihrerseits schwerwiegendes Leid in anderen Formen verursachen, es sei denn, um damit noch größeres Leid abzuwenden, was aber jeweils nachzuweisen wäre. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist der Zeitfaktor in dem Sinn, dass man gegenwärtiges Leid (Hunger, Terror) nicht mit dem Versprechen langfristiger Besserung rechtfertigen kann. Umgekehrt darf die E. die aktuellen Probleme nicht zu Lasten künftiger Generationen zu lösen versuchen. Dies ist nur durch eine nachhaltige Entwicklung erreichbar, was sich in den 2015 von der UNO verabschiedeten Nachhaltigen Entwicklungszielen (SDG, Nachhaltigkeitsziele) widerspiegelt.

Die Konkretheit des Leides enthält eine ihr eigene Dynamik der Handlungsorientierung, denn sie verlangt seine Reduzierung durch ebenso konkretes Tun. Da aber keine eindeutig positiven Ziele, sondern nur ein Zielhorizont vorgegeben sind, können sich diese erst im Vollzug des Handelns immer deutlicher herauskristallisieren. Dies impliziert einen gewissen Vorrang der Praxis, die ein Eigengewicht und eine Eigendynamik besitzt, welche keine Theorie vollständig antizipieren kann, so wichtig Theorien als Orientierungsrahmen sind.

In der Logik dieses Ansatzes liegt eine Option für die Leidenden, was der Solidarität eine spezifische Prägung gibt. Vorrangige Aufmerksamkeit müssen jene erhalten, die von bes. schwerem Leid betroffen sind. E. muss folglich armutsorientiert oder – richtiger gesagt – armenorientiert sein, denn es sind die Armen, die am meisten zu leiden haben, da ihnen i. d. R. auch die Mittel fehlen, ihr Leiden selbst zu verringern oder zu überwinden. Sie können dies nur tun, wenn zunächst einmal ihre Grundbedürfnisse (Bedürfnis) befriedigt sind.

Wenn der Mensch im Zentrum aller Entwicklung steht, dann muss dies primär Entwicklung von unten sein. Alle E., ob privat, staatlich oder international, muss daher Hilfe zur Selbsthilfe leisten, denn die betroffenen Menschen kennen ihre Nöte und Lebensumstände am besten, haben das größte Interesse an einer Verbesserung ihrer Lage und verfügen meist über reiche praktische Erfahrung bei der Lösung ihrer Alltagsprobleme. Ihre aktive Partizipation, nicht nur bei der Durchführung von Maßnahmen und Hilfsprogrammen, sondern schon beim Prozess der Entscheidungsfindung ist unverzichtbar. In der EZ betont man daher zu Recht die Eigenverantwortung (ownership). Darauf gründet auch der Befähigungsansatz (capabilities, empowerment, Capability Approach), in dessen Zentrum eine Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten der Menschen steht.

Man kann diesen sozialethischen Ansatz als realistisch-utopisch bezeichnen, insofern er von der konkreten Wirklichkeit des Leides ausgeht und sich mit der „Utopie“ zufriedengibt, es soweit als möglich zu verringern. Damit wird eine doppelte Gefahr jeder positiv formulierten Ethik vermieden: Zum einen sind die angestrebten Ziele nicht so realitätsfern, dass man unter Verweis auf ihre Unerreichbarkeit eine Entschuldigung für Nichtstun hat. Zum anderen verbietet es ihr Realismus, Entwicklungsziele so absolut zu setzen, dass man sie notfalls auch autoritär (u. U. sogar mit Gewalt) verwirklichen darf, womit man neues Leid schaffen würde.

Dieser Realismus erlaubt keine fertigen Rezepte oder definitiven Lösungen. Leid lässt sich nur schrittweise vermindern und der Kampf gegen das Leid ist darum ein nie abgeschlossener Prozess. Diese Einsicht gründet im Wissen, dass sich menschliches Leid nie völlig überwinden lässt. Man wird vielmehr nüchtern damit rechnen müssen, dass selbst überlegtes Handeln in bester Absicht nicht dagegen gefeit ist, ungewollt und oft unvorhersehbar neues Leid zu schaffen. Es braucht daher immer Selbstkritik und eine ständige Überprüfung des Handelns am Maßstab des Leides, um schnelle Korrekturen vornehmen zu können. Dies ist aus ethischer Sicht das wichtigste Argument für Evaluationen.

Dieser Entwicklungsbegriff wird dem Postulat der Universalität gerecht, insofern menschliches Leid wie Mit-Leiden transkulturelle Kategorien sind. Er vermeidet einen absoluten Werterelativismus, der nur kulturspezifische Ethiken anerkennt, ebenso wie einen Ethnozentrismus, der die eigene, als überlegen angesehene Ethik zum universalen Maßstab macht. Wahre Universalität (Universalismus) bietet dagegen Raum für die Vielfalt und Einzigartigkeit von Kulturen, insofern jedes Volk und Land im Bemühen, das Leid in den für seinen Kulturraum spezifischen Ausprägungen zu überwinden, das Recht auf einen eigenen Weg der Entwicklung hat.

Aus dieser Perspektive enthält jede Kultur sowohl Elemente, die für ein humanes Zusammenleben unerlässlich sind, wie auch Elemente, die menschliches Leid verursachen oder seiner Verminderung im Weg stehen. Das gilt für die westliche Zivilisation ebenso wie für die Kulturen im globalen Süden, die darum beide korrekturbedürftig sind. Diese Ausgangslage ist für den Nord-Süd-Dialog und die internationale Zusammenarbeit zur Lösung der globalen Herausforderungen von großer Wichtigkeit, weil sie jede kulturelle Überheblichkeit und Bevormundung verbietet. Folglich gibt es auch keine einfach übertragbaren Leitbilder und Modelle der Entwicklung. Ohne diese Voraussetzung ist eine „große Transformation“ (WBGU 2011), bes. mit Blick auf den Klimawandel, nicht erreichbar.

Dieses Entwicklungsverständnis und insb. seine Begründung ermöglichen einen vergleichsweise breiten Konsens über die grundlegenden Ziele der Entwicklung, nicht nur im globalen Süden, sondern auch im Politikdialog zwischen Nord und Süd. Dies ist wichtig, da ohne eine Zusammenarbeit möglichst vieler Menschen, unbeschadet ideologischer, religiöser und kultureller Unterschiede, alle E. zum Scheitern verurteilt ist. Die gilt sowohl für die häufig sehr heterogenen Entwicklungsgesellschaften wie weltweit. Allein auf pragmatischer Basis wird dies kaum gelingen, sondern es bedarf eines solchen ethischen Minimalkonsenses.

4. Vermittlung in die konkrete Entwicklungspolitik

Ethische Prinzipien sind immer nur Leitplanken. Zu ihrer Umsetzung in politisches Handeln bedürfen sie der Vermittlung durch eine gründliche Analyse, die jene politischen, ökonomischen und soziokulturellen Ursachengefüge erforscht, welche das konkrete Leid verursachen, um von hierher nach Lösungen für Politik und praktisches Handeln zu suchen. Ohne eine solche Analyse besteht immer die Gefahr, dass sich der Anstoß des Mit-Leidens in unverbindlicher „Betroffenheit“ erschöpft. Anspruch auf Universalität (Universalismus) hat freilich allein die Grunderfahrung des Leides, die weder ein Ersatz für eine gute Analyse ist, noch eine solche garantiert. Ihre Ergebnisse sind selten eindeutig, sondern es kann, auch bei gleichen Werturteilen (Werturteil), zu in der Sache begründeten und darum legitimen Meinungsunterschieden kommen. Dies gilt noch mehr für die Handlungsebene, denn aus ein und derselben Analyse lassen sich oft verschiedene politische Optionen ableiten, die jedoch immer wieder am grundlegenden Kriterium des Leides zu überprüfen sind. Dieser nie eindeutige Vermittlungsprozess impliziert eine „negative Güterabwägung“ unter der Rücksicht der Vermeidung des je größeren Leides und verlangt viel politisches Augenmaß. Wie dies konkret geschehen kann, zeigt z. B. die oft kontroverse Debatte um die Bevölkerungspolitik.

In der Praxis kann der Bezug auf die Allgemeinen Menschenrechte hilfreich sein. Von ihrer Entstehungsgeschichte her sind sie weniger ein Katalog positiver Forderungen, die aus einer bestimmten Ideengeschichte abgeleitet sind, als vielmehr eine Antwort auf eine gemeinsame Geschichte zahlloser Opfer und unsagbaren Leidens. Aus dieser kollektiven Erinnerung ist der gemeinsame Wille erwachsen, aller Vergewaltigung des Menschen ein Ende zu setzen und die Rechte jedes Menschen zu benennen. In diesem Sinn sind sie eher als Imperative des „So nicht!“ zu verstehen denn als positive Rechte, die aufgrund ihrer Allgemeinheit für unterschiedliche Interpretationen offen sind. Die geteilte Erfahrung von Leid hat dabei mehr Gewicht als ein theoretischer Diskurs, der das interkulturelle Verstehen oft unnötig erschwert. Im Sinn eines ganzheitlichen Ansatzes müssen die Menschenrechte sowohl die bürgerlichen und politischen Rechte (Zivilpakt) wie die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte umfassen. Dabei verlangen die Rechte von Frauen und Minderheiten (Sozialpakt) bes. Aufmerksamkeit. Die HDR des UNDP haben dazu einen wichtigen Beitrag geleistet.

Bereitschaft zur Solidarität und sachgerechte Hilfe verlangen nicht nur eine genaue Kenntnis der Situation anderer Menschen, sondern auch Gespür für ihr Leid und viel Einfühlungsvermögen. Ohne eine möglichst direkte Wahrnehmung und eine gewisse Teilhabe an diesem Leid, zumindest in exemplarischer Form, ist diese Voraussetzung schwer zu erfüllen. Für jene, die aus einer ganz anderen Lebenswelt kommen, ist dies ein Prozess der Bewusstseinsbildung, der kaum ohne direkten Kontakt mit Opfern gelingen kann. Wie wichtig ein solches, wenigstens kurzzeitiges Eintauchen etwa in die Welt der Armen ist, zeigen die Erfahrungen mit „Exposure-Programmen“, sei es für Leute aus der Mittel- und Oberschicht in armen Ländern, sei es für Gäste aus reichen Ländern.

5. Anschlussfähigkeit an religiöse Traditionen

Ein ganzheitliches Verständnis von Entwicklung muss den Eigenwert jeder Kultur achten, was die vielfältigen religiösen Traditionen einschließt. Dies ist ein ethisches Gebot, denn den Verlust der Religion erfahren viele Menschen als tiefes Leid. Dies ist aber ebenso aus entwicklungspolitischen Gründen wichtig, da man sonst diese Menschen kaum für eine Mitarbeit bei notwendigen Maßnahmen und Reformen gewinnen kann. Dies ist gerade in den Ländern des Südens wichtig, in denen Kultur und Religion eng verwoben sind.

Andererseits haben auch die Religionen, zumindest in ihren gesellschaftlichen Formen und ihrem politischen Einfluss, an der Ambivalenz jeder Kultur teil, denn sie existieren nie in Reinform, sondern stets nur in soziokultureller Vermittlung. Der Maßstab menschlichen Leides ist daher auch ein Kriterium für eine sachlich begründete Religionskritik, die letztlich auch im Interesse der Religionen liegt. Auch sie müssen sich fragen lassen, was sie zur Befreiung von Leid beitragen, wo sie ihr im Weg stehen und wo sie vielleicht selbst Leid verursachen. Ein wichtiger Aspekt sind die Spannungsfelder zwischen den Religionen. Dabei haben sich geteilte Erfahrungen menschlichen Leides und der gemeinsame Einsatz für Menschen als beste Grundlage für den interreligiösen Dialog erwiesen.

Sozialethische und religiös-moralische Ansätze sind in vieler Hinsicht gegenseitig anschlussfähig. Man findet in allen Religionen wertvolle moralische und spirituelle Traditionen, die hohe Motivationskraft besitzen, etwa was Solidarität und Achtung der Schöpfung betrifft. Dies ist darin begründet, dass sie sich auch theologisch begründen lassen. In allen religiösen Traditionen gibt es auch Aussagen zu einer „guten Entwicklung“. Umgekehrt sind die Religionen auf sachgerechte Analysen und eine allgemeine ethische Grundlage angewiesen, wenn sie gesellschaftlich wirksam werden wollen. Dies ist ein Anliegen der katholischen Soziallehre mit ihren Grundprinzipien. Wie dies geschehen kann, zeigt beispielhaft die Sozialenzyklika (Sozialenzykliken) „Laudato si’“ von Papst Franziskus.

Literatur

Ban Ki-moon: Die Post 2015 Agenda für nachhaltige Entwicklung, 2015 • D. Joshi/R. O’Dell: Wie die Berichte über die menschliche Entwicklung die Welt verändern, in: VN 63/1 (2015), 15–20 • S. Bein: Compassion and Moral Guidance, 2013 • J. Wallacher u. a.: Weltprobleme, 2013 • D. Gasper: Development Ethics – Why? What? How?, in: JGE 8/1 (2012), 117–135 • M. Demele u. a. (Hg.): Ethik der Entwicklung, 2011 • H. J. Sandkühler: Recht und Kultur, 2011 • WBGU: Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation, 2011 • O. Edenhofer u. a.: Global aber gerecht, 2010 • K. Osner: With the Strength of the Powerless, 2010 • T. Pogge: Weltarmut und Menschenrechte, 2010 • S. Deneulin/M. Bano: Religion in Development, 2009 • H. Hahn: Globale Gerechtigkeit, 2009 • R. Miller: Globalizing Justice, 2009 • F. Nuscheler: Good Governance, 2009 • M. Vogt: Prinzip Nachhaltigkeit, 2009 • D. Crocker: Ethics of Global Development, 2008 • C. Antweiler: Was ist den Menschen gemeinsam?, 2007 • B. Bleisch/P. Schaber (Hg.): Weltarmut und Ethik, 2007 • G. Faschingeder/C. Six (Hg.): Religion und Entwicklung, 2007 • J. Müller: Religionen – Quelle von Gewalt oder Anwalt der Menschen?, in: J. Müller u. a. (Hg.): Religionen und Globalisierung, 2007, 120–138 • J. Müller/M. Reder (Hg.): Interreligiöse Solidarität im Einsatz für die Armen, 2007 • K. Hirsch/K. Seitz (Hg.): Zwischen Sicherheitskalkül, Interesse und Moral, 2005 • I. Kaplow/C. Lienkamp (Hg.): Sinn für Ungerechtigkeit, 2005 • O. Höffe: Wirtschaftsbürger, Staatsbürger, Weltbürger, 2004 • J. Hübner: Globalisierung mit menschlichem Antlitz, 2004 • T. Kesselring: Ethik der Entwicklungspolitik, 2003 • F. Bliss u. a. (Hg.): Welche Ethik braucht die Entwicklungszusammenarbeit?, 2002 • K. Brock/R. McGee (Hg.): Knowing Poverty, 2002 • S. Gosepath/J.-C. Merle (Hg.): Weltrepublik, 2002 • J. Müller: Der Mythos vom Kampf der Kulturen: Globalisierung als Chance für eine Begegnung der Kulturen, in: P. J. Opitz (Hg.): Weltprobleme im 21. Jahrhundert, 2001, 321–335 • J. Fischer: Sittliche Intuitionen und reflektives Gleichgewicht, in: ZEE 44/4 (2000), 247–268 • UNDP: Bericht über die menschliche Entwicklung 2000, 2000 • S. Gosepath/G. Lohmann (Hg.): Philosophie der Menschenrechte, 21999 • K.-J. Kuschel u. a.: Ein Ethos für eine Welt?, 1999 • A. K. Sen: Development as Freedom, 1999 • K. Dicke u. a. (Hg.): Menschenrechte und Entwicklung, 1997 • J. Müller: Entwicklungspolitik als globale Herausforderung, 1997 • M. Walzer: Lokale Kritik – globale Standards, 1996 • J. B. Banawiratma/J. Müller: Kontextuelle Sozialtheologie, 1995 • D. Goulet: Development Ethics, 1995 • M. ul Haq: Reflections on Human Development, 1995 • J. Shklar: Über Ungerechtigkeit, 1992 • B. Moore: Reflections on the Causes of Human Misery and upon Certain Proposals to Eliminate Them, Boston 1969.

Empfohlene Zitierweise

J. Müller: Entwicklungspolitik, II. Sozialethische Dimensionen, Version 08.06.2022, 09:10 Uhr, in: Staatslexikon8 online, URL: https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Entwicklungspolitik (abgerufen: 09.05.2025)